2017年12月25日

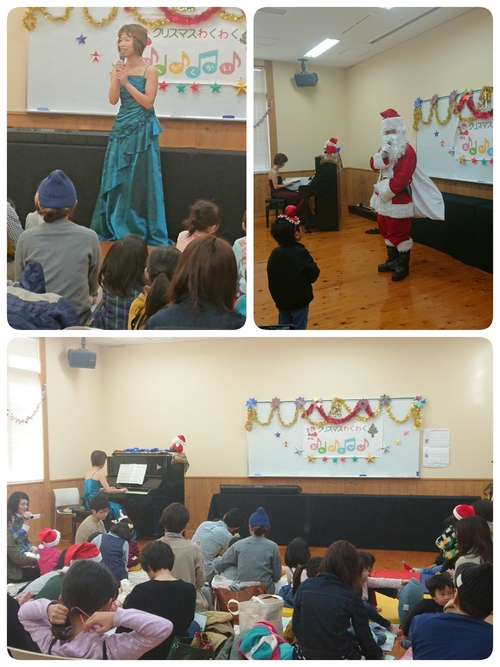

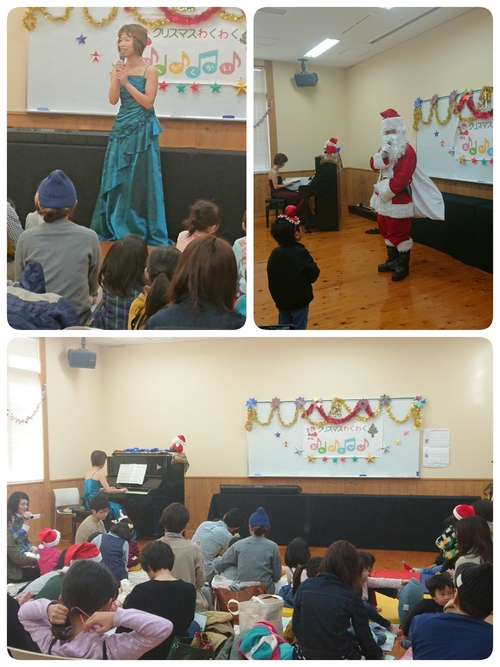

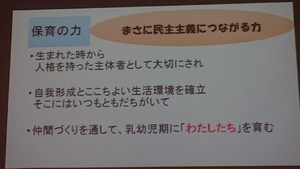

クリスマスわくわく音楽会 (主催:大津町地域型保育連絡会)

クリスマスわくわく音楽会

(主催:大津町地域型保育連絡会)

みんなのおうち保育園、家庭的保育室ちゅうりっぷ、おひさま保育室のファミリーが大集合しました☺️

池上 衣里子さんの生演奏に、

子どもも大人もドキドキウットリいい気持ち❤️

今年は、各保育室の出し物もありましたよ~‼️

ミュージックパネルシアター、マジックショー、人形劇✨

親子で、お友だちで、皆で笑い合い、とても楽しいひとときを過ごすことが出来ました

皆様のご協力とご参加、ありがとうございました❗

#熊本県地域型保育事業

#熊本県 #菊池郡大津町 #おひさま保育室 #大津町地域型保育連絡会 #家庭的保育室 #小規模保育園

(主催:大津町地域型保育連絡会)

みんなのおうち保育園、家庭的保育室ちゅうりっぷ、おひさま保育室のファミリーが大集合しました☺️

池上 衣里子さんの生演奏に、

子どもも大人もドキドキウットリいい気持ち❤️

今年は、各保育室の出し物もありましたよ~‼️

ミュージックパネルシアター、マジックショー、人形劇✨

親子で、お友だちで、皆で笑い合い、とても楽しいひとときを過ごすことが出来ました

皆様のご協力とご参加、ありがとうございました❗

#熊本県地域型保育事業

#熊本県 #菊池郡大津町 #おひさま保育室 #大津町地域型保育連絡会 #家庭的保育室 #小規模保育園

2016年03月08日

27年度 現任研修~報告~

熊本県地域型保育現任研修~3日目最終日

・・内容・・

○子どもの健康管理

堤氏(看護学校教諭)

~人間とは「生きている人間」~

○子どもの栄養

平松知子氏(けやきの木保育園 園長)

食べることは生きる権利

○保護者対応

上村康子氏(大学講師)

保護者理解と対応

~保育者に求められる専門性~

1月からの現任研修最終日、保育室全職員で参加でした。

先人たちの経験や知恵、知識、また、現代を取り巻く社会の実情や起こり始めた福祉・保育の崩壊などのお話を聞かせて頂く事が出来ました。

保育は福祉であり、カウンター越しでやり取りをするサービスではないということ、保護者と保育者が共に子どもの育ちを支えるパートナーであると言うことを改めて再認識する場となりました。

食べることは生きる権利。

目の前にあるものを食べなくてはいけない子どもたち、だからこそ、口に入るものは安全安心なものを出していく努力を今後も続けていきたいです。

研修に参加し内容について議論する事は、保育士間の意思の疎通や保育への共通意識、さらに、保育室全体の質の向上へ繋がります。

表面上では分かりにくくなってきた現代社会の中で、子どもたちや保護者の方々の背景にあるもの、また、それらを囲む社会を包める存在であること。

科学的に発達を学んできた保育のプロであると言うことを私達保育士は忘れてはいけないのだと思います。

保育は、福祉。

子どもの発達権と親の労働権。

私達保育士に出来ることは何なのかもう一度考え、今後に生かしていけるよう励んでいきます。

おひさま保育室

・・内容・・

○子どもの健康管理

堤氏(看護学校教諭)

~人間とは「生きている人間」~

○子どもの栄養

平松知子氏(けやきの木保育園 園長)

食べることは生きる権利

○保護者対応

上村康子氏(大学講師)

保護者理解と対応

~保育者に求められる専門性~

1月からの現任研修最終日、保育室全職員で参加でした。

先人たちの経験や知恵、知識、また、現代を取り巻く社会の実情や起こり始めた福祉・保育の崩壊などのお話を聞かせて頂く事が出来ました。

保育は福祉であり、カウンター越しでやり取りをするサービスではないということ、保護者と保育者が共に子どもの育ちを支えるパートナーであると言うことを改めて再認識する場となりました。

食べることは生きる権利。

目の前にあるものを食べなくてはいけない子どもたち、だからこそ、口に入るものは安全安心なものを出していく努力を今後も続けていきたいです。

研修に参加し内容について議論する事は、保育士間の意思の疎通や保育への共通意識、さらに、保育室全体の質の向上へ繋がります。

表面上では分かりにくくなってきた現代社会の中で、子どもたちや保護者の方々の背景にあるもの、また、それらを囲む社会を包める存在であること。

科学的に発達を学んできた保育のプロであると言うことを私達保育士は忘れてはいけないのだと思います。

保育は、福祉。

子どもの発達権と親の労働権。

私達保育士に出来ることは何なのかもう一度考え、今後に生かしていけるよう励んでいきます。

おひさま保育室

2016年02月09日

平成27年度 熊本県家庭的保育者等現任研修 ~二日目~

先週2月7日(日)に、熊本県家庭的保育者等現任研修の二日目がありました。

●「子どもの発達と心」

辻 直美氏(国際救命救急災害レスキューナース・スリングライフアドバイザー)

●「子どもの安全と環境」

岩永 留美氏(BLSくまもと)

ベビーは小さな人である。人として接し、自分がされて嫌なことはしない。

抱っこのやり方一つで、子どもたちの体は反ったり、血の巡りも悪く便秘にも繋がります。

普段何気なくしている子どもたちとの関わりや方抱っこの仕方は子どもたちがどのように感じているのか。

子どもたちと同じ目線で、子どもたちと同じ姿勢で、実際に自身の体で体験することでより実感することが出来ました。

また、保育室で起きた事故の事例の紹介と共に、病気や怪我の対応についての話もありました。

子どもたちを預かると言うことは、命も預かると言うこと。

応急手当とは、悪化を防ぎ・回復を早める。

「医療専門者ではないので完璧は無理でも、完璧を目指す姿勢であり続けて欲しい」

岩永氏の子どもの安全に対し、質が高いとは・・・

“予防に努め、なおかつ病気や怪我が発生した際に判断・行動できる人が揃っていること”

今回も、全職員で参加させて頂きました。

研修で感じたことや学んだことを、"分かったつもり"で終わらせてしまわない様に、改めて共通認識として刻み今後の保育で実践し活かしていきたいと思います。

地域型保育の質の向上や地位向上のためにも、講師の先生方がおっしゃった様に、“どの保育室が1番目”“自分達さえ出来ていればいい”ではなく、大津町地域型保育連絡会・大津町の保育室同士で、さらに、熊本県保育連絡協議会全体で、繋がりを深く大切に情報の共有や質の向上に繋げていければと思います。

おひさま保育室

●「子どもの発達と心」

辻 直美氏(国際救命救急災害レスキューナース・スリングライフアドバイザー)

●「子どもの安全と環境」

岩永 留美氏(BLSくまもと)

ベビーは小さな人である。人として接し、自分がされて嫌なことはしない。

抱っこのやり方一つで、子どもたちの体は反ったり、血の巡りも悪く便秘にも繋がります。

普段何気なくしている子どもたちとの関わりや方抱っこの仕方は子どもたちがどのように感じているのか。

子どもたちと同じ目線で、子どもたちと同じ姿勢で、実際に自身の体で体験することでより実感することが出来ました。

また、保育室で起きた事故の事例の紹介と共に、病気や怪我の対応についての話もありました。

子どもたちを預かると言うことは、命も預かると言うこと。

応急手当とは、悪化を防ぎ・回復を早める。

「医療専門者ではないので完璧は無理でも、完璧を目指す姿勢であり続けて欲しい」

岩永氏の子どもの安全に対し、質が高いとは・・・

“予防に努め、なおかつ病気や怪我が発生した際に判断・行動できる人が揃っていること”

今回も、全職員で参加させて頂きました。

研修で感じたことや学んだことを、"分かったつもり"で終わらせてしまわない様に、改めて共通認識として刻み今後の保育で実践し活かしていきたいと思います。

地域型保育の質の向上や地位向上のためにも、講師の先生方がおっしゃった様に、“どの保育室が1番目”“自分達さえ出来ていればいい”ではなく、大津町地域型保育連絡会・大津町の保育室同士で、さらに、熊本県保育連絡協議会全体で、繋がりを深く大切に情報の共有や質の向上に繋げていければと思います。

おひさま保育室

2016年01月24日

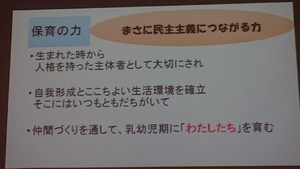

現任研修 ~1日目~

平成27年度 家庭的保育者等現任研修 一日目

<施設長と保育士と分かれてのグループ討議>

保育の進め方や安全管理などついて。

<子どもの健康管理>

人間とは「生きている人間」 堤純子先生(元看護学校教諭)

<小規模保育事業について>

小規模保育事業の課題 駒崎弘樹先生(NPO法人 フローレンス代表理事)

<家庭的保育事業について~利用者に選択されるために~>

<保護者理解と対応~地域資源との連携・地域交流の活用~>

NPO法人家庭的保育全国連絡協議会 会長 鈴木道子先生

研修には、おひさま保育室の職員4名全員で参加させて頂きました。

命の尊さ、広がる保育事業の多様性、行政と保育室の事例紹介や、保護者の方や保育室同士で行うイベントの紹介もありました。

一つ一つがとても興味深く、大変貴重な時間を過ごすことが出来ました。

国の事業である地域型保育事業への周知・理解を深めて頂く為に、現場の声を国に上げていくた為にも、地域型保育(家庭的保育・小規模保育)の横の繋がりをより強く共に歩んで行ければと思います。

また、職員全員で参加することで、保育を共有できている事も再認識することが出来ました。

地域型保育事業に携わる方々が一度に集まる貴重な時間も、2月と3月の残り二回です。

様々な方々の保育や考えに触れる中で、今後の保育の質の向上にも繋げていければと思います。

おひさま保育室

<施設長と保育士と分かれてのグループ討議>

保育の進め方や安全管理などついて。

<子どもの健康管理>

人間とは「生きている人間」 堤純子先生(元看護学校教諭)

<小規模保育事業について>

小規模保育事業の課題 駒崎弘樹先生(NPO法人 フローレンス代表理事)

<家庭的保育事業について~利用者に選択されるために~>

<保護者理解と対応~地域資源との連携・地域交流の活用~>

NPO法人家庭的保育全国連絡協議会 会長 鈴木道子先生

研修には、おひさま保育室の職員4名全員で参加させて頂きました。

命の尊さ、広がる保育事業の多様性、行政と保育室の事例紹介や、保護者の方や保育室同士で行うイベントの紹介もありました。

一つ一つがとても興味深く、大変貴重な時間を過ごすことが出来ました。

国の事業である地域型保育事業への周知・理解を深めて頂く為に、現場の声を国に上げていくた為にも、地域型保育(家庭的保育・小規模保育)の横の繋がりをより強く共に歩んで行ければと思います。

また、職員全員で参加することで、保育を共有できている事も再認識することが出来ました。

地域型保育事業に携わる方々が一度に集まる貴重な時間も、2月と3月の残り二回です。

様々な方々の保育や考えに触れる中で、今後の保育の質の向上にも繋げていければと思います。

おひさま保育室

2015年11月15日

~熊本県地域型保育連絡会の報告~

連絡協議会主催で、西城あや氏の講演会があり、コーチングについてや、子どもの発達発育、価値ある命の話がありました。

コーチングとは、内なる可能性を引き出すこと。

自己肯定感や自尊感情を育ててくれます。

◎コーチングで大切にする三つのこと。

相手の話を聴く

相手を認める

相手に質問する

◎傾聴のあいうえお

あい・・アイコンタクト

う・・うなずく、

え・・笑顔、

お・・オウム返し

また、手遊びやブランコ遊び、バランスボールや感覚統合を通しての心と体の土台作りについての話もあり、おひさま保育室で実践している保育と共通する点が多く、私たち自身も自らの保育を見つめ直し確信する良い機会になりました。

後半は、各保育室各市町村での現状報告があり、大津町からは”みんなのおうち保育室(小規模)”と”おひさま保育室”の保育者が報告させて頂きました。

大津町の一年目から今までの経緯や今後の課題の報告、子ども・保護者・保育者・地域が繋がり輪を広げていくことが問題解決の道に繋がるのではないかと、合同運動会や合同コンサートの取り組みの紹介もしました。(大津町地域型保育連絡会)

今後も、各地域、県全体で地域型保育を盛り上げていきたいと思っていますので、

”熊本県地域型保育連絡協議会”をよろしくお願いします。

2015年11月04日

<熊本県地域型保育連絡協議会>

(過去のFB記事より)

https://www.facebook.com/ohisama.ohzu#

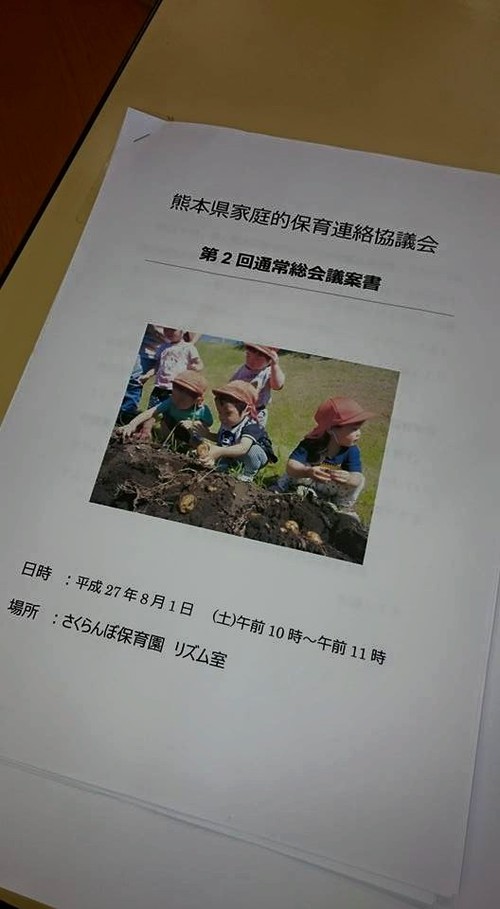

熊本県家庭的保育連絡協議会〜

熊本県家庭的保育連絡協議会の総会が、合志市のさくらんぼ保育園でありました。

26年度事業報告や、決算報告、27年度事業計画案、予算案などがありました。

また、名称を改め"熊本県地域型保育事業連絡協議会"になりましたのでよろしくお願い致しします。

今回おひさま保育室の元島が、大津町の家庭的保育室の活動報告をさせて頂きました。

大津町の保育室では、情報交換や保育の質の向上に向けて定期的に連絡会を行っています。

また、大津町の保育室で集まり、合同保育や消防署見学、芋の苗植え芋掘り、福祉祭りでの展示や手作りおもちゃ、保護者を交えた合同運動会、3月にはお花見会などをしている事や、今年度の活動予定も報告させて頂きました。

微力ではありますが、大津町で取り組んでいる事を少しでも沢山の方々に知って頂く機会を持つ事が出来大変嬉しく思います。

一つの保育室だけでは届かない声も、協議会と言う大きな力で県や市町村へ声を届けることが出来る様に、雨風で倒れることのない大きな木の様に根を深く広く伸ばしより良い協議会にしていきたいですね。

家庭的保育室を実際に体験された保護者の方々や子どもたちの声が一番の強み、大きな力なると思っています。

より良い保育を目指して。

"熊本県地域型保育連絡協議会"を、よろしくお願い致します。

おひさま保育室も微力ではありますが、共に盛り上げていきたいと思います。

役員の方々、さくらんぼ保育園の先生方、忙しい中の準備等お世話になりました。

本当にありがとうございました。

https://www.facebook.com/ohisama.ohzu#

熊本県家庭的保育連絡協議会〜

熊本県家庭的保育連絡協議会の総会が、合志市のさくらんぼ保育園でありました。

26年度事業報告や、決算報告、27年度事業計画案、予算案などがありました。

また、名称を改め"熊本県地域型保育事業連絡協議会"になりましたのでよろしくお願い致しします。

今回おひさま保育室の元島が、大津町の家庭的保育室の活動報告をさせて頂きました。

大津町の保育室では、情報交換や保育の質の向上に向けて定期的に連絡会を行っています。

また、大津町の保育室で集まり、合同保育や消防署見学、芋の苗植え芋掘り、福祉祭りでの展示や手作りおもちゃ、保護者を交えた合同運動会、3月にはお花見会などをしている事や、今年度の活動予定も報告させて頂きました。

微力ではありますが、大津町で取り組んでいる事を少しでも沢山の方々に知って頂く機会を持つ事が出来大変嬉しく思います。

一つの保育室だけでは届かない声も、協議会と言う大きな力で県や市町村へ声を届けることが出来る様に、雨風で倒れることのない大きな木の様に根を深く広く伸ばしより良い協議会にしていきたいですね。

家庭的保育室を実際に体験された保護者の方々や子どもたちの声が一番の強み、大きな力なると思っています。

より良い保育を目指して。

"熊本県地域型保育連絡協議会"を、よろしくお願い致します。

おひさま保育室も微力ではありますが、共に盛り上げていきたいと思います。

役員の方々、さくらんぼ保育園の先生方、忙しい中の準備等お世話になりました。

本当にありがとうございました。